Eko Cahyono

Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute

Pengesahan RUU Cipta Kerja terus mendapatkan penolakan dan protes keras berbagai elemen masyarakat. Penolakan baik dari kaum buruh yang merasa dirugikan, akademisi, agamawan, gerakan mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya.

Para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif dan para tim ahlinya sebenarnya telah lama mendapatkan masukan beragam dokumen dan informasi publik, baik berisi kritik dan alasan penolakan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja. Terutama seputar alasan penyediaan karpet merah bagi investor, kekhawatiran kembalinya sentralistik, potensi pengingkaran hak dasar buruh, eksploitasi sumberdaya alam hingga kritik karena proses menyalahi prosedur pembentukan perundang-undangan.

Organisasi masyarakat seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan koalisi Pemuka Lintas Agama juga menyatakan penolakan undang-undang yang menjadi dengan dasar kebijakan menarik investasi. Mereka mengkritik pemerintah dan DPR tidak serius mendengar aspirasi rakyat, absennya perlindungan lingkungan, hak atas pangan dan sosial-ekonomi rakyat, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas konstitusi.

Publik juga patut mengingat dan mencatat fraksi-fraksi DPR yang setuju pengesahan RUU Cipta Kerja adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Namun, jika kita menelaah lebih mendalam mengenai pro dan kontra UU Cipta Kerja, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sebenarnya untuk siapa seluruh kemudahan dan climate investasi” di UU Cipta Kerja? Undang -undang ini itu sebenarnya menjawab masalahnya siapa?

Kita sudah seringkali mendengar bahwa upaya memberikan kemudahan investasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Hal ini juga di klaim dan asumsi bahwa perbaikan ekonomi secara linier meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, kita harus menghindarkan debat kusir dalam melihat masalah ini. Sebab, tidak ada yang tak ingin pembangunan dan perubahan lebih baik di negeri ini.

Kita semua harus kembali mencari akar masalah investasi di negeri ini. Apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jawaban masalah rakyat Indonesia hari ini? Apakah memberikan karpet merah investasi dengan omnibus law UU Cipta Kerja menjadi jawabannya?

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan masuknya investasi berarti bisa ketimpangan struktural? Atau malah sebaliknya melanggengkan, karena investasi hanya berputar di kelompok elite?

Kuasa Oligarki

Untuk menjawab berbagai pertanyaan itu, kita bisa memulai dengan membaca Laporan Bank Dunia (2018). Laporan itu menyebutkan ada salah satu ketimpangan di Indonesia terjadi akibat persoalan pemusatan kekayaan.

Laporan Bank Dunia menyebut sebanyak 10% orang kaya memiliki 77% seluruh kekayaan negara. Selain itu pundi-pundi uang yang didapat dari aset finansial dan fisik mengalir hanya ke kantong para orang kaya sehingga penghasilan yang mereka dapat lebih besar.

Sementara berdasarkan laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K, Oktober 2019) menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia bisa menguasai 50% aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10% keluarga maka ini menguasai 70%. Artinya sisanya 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya.

Catatan akhir tahun 2019 dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga menegaskan salahsatu akar masalah kebangsaan sekarang adalah ketimpangan, intolerasi ekonomi akibat oligarki. Oligarki membuat kue ekonomi nasional tumbuh, tetapi tidak terbagi secara merata.

Akibatnya, koefisien gini turun sedikit, begitu pun rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50.000 orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60% aset penduduk Indonesia atau 150 juta orang.

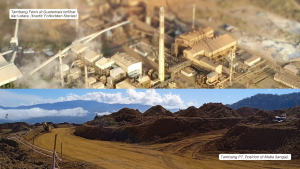

Ketimpangan struktural juga bisa dicerminkan masih tingginya penguasaan lahan oleh segelintir orang dan kelompok korporasi. Dalam kasus sektor kehutanan, korporasi sawit dan tambang masih menjadi penguasa lahan skala luas. (TuK, FWI, Auriga, 2018). Ketimpangan juga terlihat dari aspek ketidakadilan distribusi dan alokasi atas tanah dan sumber agraria nasional yang masih tinggi, jauh dari tujuan pemerataan dan keadilan agraria (Shohib, 2019). Tak heran jika daftar rangking orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes (2018-2019) juga tidak banyak berubah.

Permasalahan inilah yang bisa menjadi dasar analisa bahwa para elite ekonomi dan politik yang mendorong lahirnya omnibus law. Hal ini didukung dengan temuan KPK (2017) yang menyebutkan 70 % lebih para penguasa politik tersandera “ijon politik” dengan korporasi pengelola sumberdaya alam. Hal ini tercermin baik pada saat Pemilihan Kepala Daerah Pilkada bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Kompensasi dari ijon politik ini dengan memberikan kemudahan izin dan konsesi proyek investasi mereka.

Temuan KPK ini juga seiring dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Auriga, 2020. Penelitian itu menyebut status 263 atau sekitar 45, 5% dari 575 anggota DPR diduga terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di berbagai sektor.

Sejalan dengan itu, Studi terbaru mengenai Peta Pebisnis di Parlemen (Marepus Corner, 2020) menyebut 55 % pebisnis multi sektor usaha, menguasai di DPR sehingga melahirkan syarat kepentingan atas produk legislasinya.

Dengan fenomena eksekutif, legislatif, yudikatif seperti ini JA. Winter, Oligarki, 2011 menyebutnya sebagai oligarki Penguasa Kolektif. Mayoritas para aktor utamanya adalah hasil proses reorganizing dan transformasi kekuatan politik oligarki warisan Orde Baru yang masih bercokol kuat hingga sekarang.

Yang membedakan adalah pada masa Orde Baru kekuatan oligarki predatoris ini melanggengkan dominasinya melalui instrumen otoritas sentral negara. Sedangkan di era Pasca Soeharto, dilakukan melalui berbagai partai politik, pemilu, parlemen dan disentralisasi (Vedi R Hadiz, 2005).

Akhir kata, terbitnya omnibus law UU Cipta Kerja mesti dimaknai sebagai tonggak penting kemenangan oligarki para pengabdi investasi. Hal ini sekaligus menjadi lonceng tanda kematian suara nurani dan masa suram demokrasi di negeri ini.

======

*Tulisan telah dimuat di media online Kontan pada 13 Oktober 2020. Sumber tautan tulisan di sini.