Siti Maimunah

Peneliti Sajogyo Institute

Kasus perkosaan YY, anak perempuan 14 tahun di Bengkulu yang diperkosa 14 laki-laki, harusnya dilihat lebih dalam sebab musababnya sebagai masalah kemiskinan struktural.

Kasus perkosaan ini sama sekali tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan moral dan mental bobrok para pemuda secara individual dan karenanya tawaran solusinya ”hukuman kebiri”, ”hentikan penjualan bebas minuman keras”, atau ”tembak mati pelaku” atau ”orang tua harus lebih peduli anak”. Belum satu pun elite pejabat negara yang dapat menghubungkan kasus perkosaan YY ini dengan kemiskinan kronis dan politik agraria.

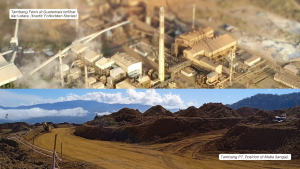

YY dan keluarganya tinggal di Rejang Lebong, wilayah yang sejak masa kolonial – saat Bengkulu masih menjadi bagian Sumatera Selatan, merupakan kawasan perkebunan teh dan kopi serta tambang emas yang dikuasai korporasi. Rejang Lebong yang subur menarik minat perusahaan-perusahaan perkebunan. Sejak 1890 hingga 1929 permintaan terhadap tanah persil perkebunan meningkat.

Buruh kebun dan tambang emas di Rejang Lebong ini sebagian besar adalah orang-orang yang dimiskinkan di Jawa, lantas dipindahkan melalui program kolonisasi oleh Belanda sejak 1909. Rejang Lebong salah satu wilayah kolonisasi tertua di Sumatera. Sebagaimana berlaku di wilayah lain, strategi kolonialisasi senantiasa mengesampingkan penduduk lokal melalui penyingkiran terencana dari sumber daya ekonomi utamanya, tanah.

Sebagian kecil penduduk lokal dijadikan sebagai petinggi perkebunan dengan jabatan mandor sekaligus tokoh masyarakat, namun sebagian yang lebih besar didudukkan lebih rendah dari kaum transmigran dengan menciptakan stereotip sebagai penduduk yang malas dan keras. Pada kenyataannya baik pendatang atau penduduk asli dihisap secara sistemik oleh budaya kolonialisme di perkebunan dan tambang milik swasta atau pemerintah kolonial.

Dalam rangka menciptakan ketergantungan kepada para pengusaha jajahan yang mengelola kebun, moral para kuli dan buruh dihancurkan melalui cara-cara yang licik, perjudian kecil-kecilan, menghadirkan pekerja seks, dan tentu saja miras. Di masa kemudian sarana penghancur mental ini datang dengan sendirinya mengiringi HPH dan industri ekstraktif. Jangan harap ada perhatian kepada kaum remaja karena hal utama yang dibangun di wilayah-wilayah itu adalah uang, hanya uang.

Atas kebijakan politik jajahan, lahan-lahan di Rejang Lebong dikuasai korporasi dan para koloni pendatang dari Jawa bekerja sebagai buruh. Keadaan itu berlanjut hingga masa awal Orde Baru ketika perkebunan bukan lagi sebagai sumber ekonomi yang bisa diandalkan. Tambang-tambang itu sebagian sudah tutup dan tentu saja tanpa upaya reklamasi, apalagi pemulihan.

Rejang Lebong sejak lama melayani komoditas untuk pasar internasional, yang naik-turun kesejahteraannya ditentukan harga komoditas itu. Inilah yang mengantarkan kemiskinan kronis di wilayah tersebut. Nasib keluarga YY adalah bagian dari pusaran pemiskinan yang menyejarah, yang anehnya kerap dianggap masalah baru atau dipersempit sebagai problem mentalitas, kebobrokan moral.

Nyatanya Bengkulu kekinian secara struktural tak berubah banyak. Gaya kolonisasi Belanda diteruskan pemerintah melalui industri kayu, program transmigrasi, perluasan perkebunan karet dan sawit, serta pertambangan emas, pasir besi, dan batu bara skala besar. Tentu saja Rejang Lebong dan sekitarnya bukan lagi sasaran utama karena populasinya yang padat, dan wilayahnya yang makin menyempit.

Model ini bergeser ke barat, Bengkulu Utara dan Mukomuko, dua kabupaten yang sebagian besar warganya adalah transmigran. Para transmigran dikirim bersamaan maraknya industri kayu (1970-an), disusul pembukaan kebun-kebun karet dan sawit sejak 1980-an. Dalam satu sampai dua dekade pertama, para transmigran yang hidupnya susah ini menjadi sumber buruh murah bagi perkebunanperkebunan swasta dan pemerintah.

Dekade berikutnya, dengan usahanya sendiri mereka mengubah sebagian lahan jatah transmigrasi menjadi kebun sawit. Kini mereka pemasok utama pabrik-pabrik minyak sawit mentah (CPO) yang terus meningkat jumlahnya. Seperti Rejang Lebong, Bengkulu kekinian juga melayani pasokan komoditas global, yang naik-turunnya ditentukan harga pasar internasional.

Tahun lalu, tengah Juli 2015, harga sawit mencapai Rp1.100,- pada akhir Juli mencapai Rp800 per kilogram dan awal Agustus mencapai Rp650 per kilogram. Jika pada masa kolonial tanah-tanah untuk produksi komoditas global yang dikuasai korporasi skala besar, masa kini moda produksinya berubah. Selain korporasi perkebunan dan pertambangan menguasai sebagian besar lahan-lahan di Bengkulu, para transmigran kini juga petani sawit.

Namun, biaya yang tinggi berkebun sawit membuat sebagian besar sertifikat lahan mereka menjadi surat agunan di bank, untuk meminjam uang. Mereka yang memiliki lahan kurang dari 2-4 hektare biasanya terjerat utang. Lahan masih milik mereka, tapi dengan campur tangan perbankan–mereka menjadi bagian daur pemasok CPO global.

Tak sedikit yang harus menjual lahannya saat harga sawit turun drastis. Celakanya, setelah melintasi berbagai rezim pemerintahan, kemiskinan karena ketidakadilan agraria itu terus berlangsung. ”Hampir seluruh desa di sekitar perusahaan perkebunan dan pertambangan masih berstatus desa miskin di Bengkulu,” kata Gubernur Bengkulu (Republika , 2015).

Angka kejahatan seksual yang meningkat di Bengkulu – tercatat 513 kasus perkosaan sepanjang 2015 (BP3A Bengkulu, 2015), paling terkini kasus YY. Perkosaan adalah relasi kuasa antara pemerkosa dan korban. Diagnosis yang baik adalah syarat terapi yang berhasil.

Itulah sebabnya, rantai penjelas sebab musababnya harus sampai pada problem agraria yang kronis. Kejadian ini dipastikan akan terulang baik di Bengkulu, atau di tempat lainnya, jika cara melihat persoalan ini sebatas urusan moral, pengendalian hasrat seksual, dan miras.

Opini di atas telah diterbitkan oleh Koran Sindo edisi 25 Mei 2016