Kiagus Muhamad Iqbal

(Peneliti di Sajogyo Institute)

Klaim swasembada beras oleh Presiden Jokowi Meleset. Kebijakan pembangunan pertanian justru merugikan petani kecil dan memicu konflik agraria

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal pokok dalam mempertahankan kebutuhan dasar rakyat. “Pangan adalah hidup dan mati bagi suatu bangsa,” kata Sukarno. Karena itu, penghargaan International Rice Research Institute (IRRI) untuk Indonesia atas capaiannya berswasembada beras dalam tiga tahun terakhir menjadi momen bersejarah.

IRRI menilai Indonesia telah memenuhi 90 persen kebutuhan pangan domestiknya. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mencatat produksi beras domestik stabil di angka 31,3-31,5 juta ton. Adapun cadangan beras nasional per Juni 2022 mencapai 10 juta ton.

Presiden Joko Widodo menyebut capaian swasembada beras itu sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di bidang pertanian. Sebanyak 29 bendungan besar telah diresmikan dan 38 bendungan lainnya akan selesai dibang dan berainbisi, pemerintah inenargetkan pada 2024 akan menyelesaikan 61 bendungan plus 4.500 embung dan 1,1 juta jaringan irigasi.

Capaian swasembada beras ini tentu menjadi kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Namun apakah capaian itu telah teguh di atas “kaki” yang benar? Bagaimana pelajaran dari proyek sejenis pada masa lalu? Pertanyaan ini patut diajukan agar kita tak masuk ke lubang kegagalan yang sama.

Pijakan Rapuh

Indonesia praktis masih bertumpu pada kebijakan klasik pertanian dengan dasar peningkatan produktivitas padi. Hal ini bertujuan untuk menjaga harga pangan pokok rendah dan stabil serta mempertahankan upah buruh pekerja tetap rendah demi pengembangan sektor industri manufaktur di perkotaan. Kebijakan ini mengutamakan penerapan pertanian intensif melalui teknologi dan modernisasi pertanian, seperti bibit padi unggul, pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan alat-alat pertanian yang canggih.

Butuh waktu 17 tahun bagi Orde Baru untuk meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai swasembada pangan pada 1984. Namun swasembada itu hanya bertahan beberapa tahun. Swasembada beras pada 1984 dinilai gagal dudukan dasarnya, yakni jurang ketimpangan struktur agraria di perdesaan, fondasi yang semestinya dibereskan lebih dulu sebagai penopang seluruh kebijakan pembangunan, termasuk swasembada beras. Capaian pembangunan atas nama apapun akan ringkih dan rentan jika tak dibarengi dengan pengurangan ketimpangan struktur agraria ini, baik penguasaan, kepemilikan, distribusi, akses, maupun pemanfaatan atas sumber-sumber agraria.

Dalam karya klasiknya, Modernization without Development (1973), Sajogyo mengingatkan bahwa pembangunan perdesaan dan pertanian semestinya peka terhadap ketimpangan struktural. Petani di perdesaan memiliki lapisan setiap kebijakan pertanian harus dicek ulang “menguntungkan lapisan sosial petani yang mana?”.

Revolusi Hijau pada 1970-1980 dikritik dalam tulisan tersebut karena semata-mata menguntungkan kelompok lapisan sosial petani dengan luas tanah 0,5 hektare ke atas. Kesejahteraan petani gurem dan miskin di perdesaan tak banyak berubah.

Dengan dasar semacam ini, keberpihakan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan harus diluruskan ke arah kelompok paling lemah, bukan untuk segelintir elite dan korporasi besar. Artinya, modernisasi (pertanian) tanpa dan menjalankan transformasi sosial kelompok lapisan petani miskin perdesaan adalah pembangunan yang semu. Di sisi lain, kepekaan atas struktur sosial di perdesaan ini menjadi landasan penting bahwa capaian keberhasilan suatu kebijakan pembangunan tidak akan mungkin berkeadilan tanpa merombak dulu ketimpangannya. Nyatanya, hingga kini Indonesia masih mewarisi ketimpangan struktural agraria itu.

Menurut laporan riset Sajogyo Institute (2019), hampir 90 persen rumah tangga petani (RTP) di Indonesia hanya menguasai 45,71 persen lahan pertanian. Sisanya, 12 persen RTP, yang notabene adalah peinilik tanah besar, mengt pertanian. Ketimpangan tersebut membuat makin sempitnya kesempatan rumah tangga petani miskin bertahan dalam usaha pertanian. Bayangkan, 90 persen petani sedang bertungkus lumus dalam usaha tant di lahan yang kian sempit.

Ketimpangan agraria menjadi penyebab aneka masalah pertanian dan pangan karena beberapa alasan. Pertama, penurunan kesejahteraan petani tanaman pangan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir (Kementerian Pertanian, 2022 kenaikan harga kebutuhan pokok (pangan dan sandang) serta input pertanian, khususnya pupuk. Kenaikan harga tersebut memukul telak kesejahteraan petani gurem dan buruh tant yang mengakibatkan jutaan petani kehilangan sumber penghidupan.

Jumlah rumah tangga petani turun sebesar 16,3 persen selama 2003-2013 (Sajogyo Institute, 2019). Mereka kemudian terlempar masuk ke barisan cadangan tenaga kerja yang menganggur tanpa kejelasan nasib dalam jangka panjang.

Kedua, kenaikan alih fungsi lahan dari tahun ke tahun karena pelepasan tanah. Ini terjadi karena beban ekonomi petani makin berat. Mereka rnenjual tanahnya, yang beralih fungsi dari lahan pertanian ke non-pertanian, seperti properti dan industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) (KPA, 2022).

Konversi lahan ini membuat penurunan luas panen padi sawah dalam empat tahun terakhir sebesar 966 ribu hektare lebih (BPS, 2022). Jika produktivitas lahan padi sawah per 2021 mencapai 5,23 ton gabah per hektare, Indonesia sebesar 5 juta ton gabah lebih atau lebih dari 2,5 juta ton beras.

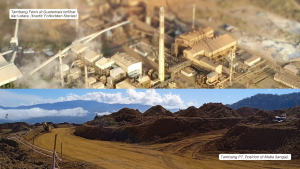

Dengan demikian, kebijakan pembangunan dengan solusi ekstensifikasi sawah perlu ditinjau kembali. Kebijakan itu lebih mengembangkan industri pangan skala luas, seperti lumbung pangan (food estate) di Papua, Kalimantan daripada peningkatan produksi pangan. Hal itu juga lebih banyak memicu konflik agraria, peningkatan ancaman krisis sosial-ekologis, dan perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat.

Jika ditelisik lebih dalam, praktik alih fungsi lahan pertanian sebenarnya lebih banyak berinanfaat untuk proyek-proyek strategis nasional dan kepentingan korporasi besar. la mengabaikan hak petani dan kelompok rentan lain di perdesaan dan perkotaan.

Akibatnya, konflik-konflik agraria makin brutal terjadi di berbagai daerah, terutama di titik-titik pembangunan proyek strategis nasional. Laporan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (2022) menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus konflik agraria di sektor infrastruktur. Tiga kasus di antaranya terjadi akibat pembangunan bendungan. Konflik di Desa Wadas, Jawa Tengah, dan Desa Rendu di Nusa Tenggara Timur merupakan dua contoh aktual kasus konflik agraria akibat pembangunan bendungan dari proyek strategis nasional.

Swasembada Berkeadilan

Pada prinsipnya, mat baik pemerintah tidak otornatis berdampak baik bagi masyarakat (Li, 2019) karena selalu ada kesenjangan kepentingan antara tujuan kebijakan dan praktiknya. Maka, memastikan relevansi kebijakan pembangunan dengan realitas empiris menjadi penting. Masyarakat akan sulit memahami tujuan industri pangan skala luas bila ketimpangan penguasaan lahan untuk petani miskin demikian lebar. Apalagi bila tanah-tanah produktif petani dipaksa untuk dikonversi demi melayani ekspansi proyek-proyek pembangunan strategis nasional.

Dengan demikian, kita perlu menanyakan kembali tujuan lumbung pangan sebenarnya untuk melayani siapa? Menurut data FAO dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (2022), kurang-lebih 70 persen kebutuhan pangan global petani kecil. Di tingkat nasional, sekitar 93 persen petani Indonesia merupakan petani kecil yang menghidupi pangan masyarakat.

Belajar dari sejarah politik pertanian dan pangan di Indonesia, sering kali tujuan akhir dari kebijakan pertanian dan pangan tersebut lebih untuk merespons dan melayani kepentingan pasar global serta pencitraan politik di tingkat nasional. Maka, tak mengherankan jika pembangunan perdesaan dan pertanian di Indonesia dianggap telah lama makin jauh melenceng dari khitahnya.

Landasan konstitusional pembangunan nasional, termasuk pangan dan pertanian, mesti dikembalik an ke amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alain dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dasar ideologinya adalah sosialisme kerakyatan dengan demokrasi ekonomi sebagai spiritnya, bukan kapitalisasi serta neoliberalisasi pertanian dan pangan seperti yang dipraktikkan selama ini.

Karena itu, niat baik swasembada beras, proyek ketahanan pangan, dan kebijakan pertanian lainnya mesti memperhatikan tiga hal. Pertama, kebijakan pertanian yang peka terhadap masalah ketimpangan penguasaan agraria. Agenda reforma agraria menjadi amat vital untuk mengangkat martabat petani gurem dan buruh tani di perdesaan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Kedua, swasembada bcras memerlukan dimensi keadilan terhadap hak-hak petani, khususnya petani miskin. Kita memerlukan kebijakan pertanian yang peka terhadap lapisan sosial-ekonomi petani yang menguatkan kedudukan petani miskin.

Ketiga, kebijakan pertanian yang berdimensi keadilan ekologis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berusaha mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada dai alih fungsi lahan sawah. Pemerintah perlu mempertegas pencegahan alih fungsi lahan persawahan, terutama lahan produktif yang telah digarap dan menghidupi petani. Di sisi lain, pemerintah perlu meninjau ulang proyek-proyek yang terkait dengan ekstensifikasi lahan, yang melekat pada potensi konflik agraria dan kelanjutan krisis sosial-ekologis.

*Tulisan ini telah dimuat di rubrik Opini Koran Tempo, 8 September 2022