NAWACITA merupakan cita-cita baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Pada kenyataannya, meskipun Nawacita sudah lama dinarasikan tetapi implementasinya jauh dari harapan. Hal itu disebabkan oleh struktur kabinet kerja yang menunjukkan besarnya potensi konflik epentingan, yang hanya bisa dibicarakan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat awam. Konflik kepentingan tersebut, –dari laporan temuan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) yang dikoordinasikan oleh KPK (2018), — mendasari terjadinya korupsi yang menggunakan kewenangan negara (state capture corruptions). Tekanan terhadap perbaikan maupun penghapusan kebijakan dan peraturan-perundangan untuk, terutama, dalam mencegah terjadinya korupsi, sangat tinggi, bahkan lembaga negara seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN hingga saat ini belum bersedia membuka data HGU ke publik, walaupun sudah ditetapkan sebagai informasi terbuka oleh KIP dan MA.

Fakta berikutnya adalah di bidang pertanahan dan kehutanan. Di lapangan, konflik pemanfaatan tanah dan hutan menunjukkan angka yang paling tinggi. Data yang dihimpun oleh KPA, Komnas HAM, maupun KSP menunjukkan bukan hanya konflik—yang hingga saat ini hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan—tetapi juga kriminalisasi penghuni-penghuni tanah dan hutan sebelum penetapan lokasi investasi, manipulasi dalam penetapan tata ruang seperti yang terjadi di Riau yang Perdanya telah dicabut MA, ataupun suap/peras perizinan untuk memperluas tanaman kebun sawit di luar lokasi izin (KPK, 2017).

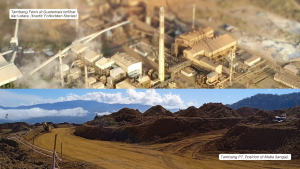

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lapangan seperti konflik tanah/kawasan hutan dan lambat maupun tingginya biaya pengurusan izin, mempunyai akar persoalan struktural dan politik yang sangat dalam dan selama ini oleh perusahaan-perusahaan hitam—untuk menutupi biaya transaksi yang harus ditanggung—disikapi dengan mengabaikan pembayaran pajak maupun PNBP antara lain dengan cara memperluas usaha berbasis tanah ke dalam lokasi-lokasi ilegal, termasuk—terutama untuk kebun sawit dan tambang—di lokasi-lokasi kawasan konservasi dan hutan lindung, yang pada gilirannya menjadi sumber bencana.

Hal-hal di atas menunjukkan bawah dibalik terjadinya pengurusan izin yang lambat dan mahal terdapat persoalan yang sangat mendasar. Pertama, masalah hak atas tanah dan klaim kawasan hutan tidak kunjung diselesaikan oleh perangkat negara secara adil, sebaliknya, penyelesaiannya oleh pemegang izin yang tidak bebas dari konflik kepentingan. Di sini aparat keamanan ikut mengambil peran dan menjadi bagian dari pemegang izin. Kedua, birokrasi selalu menganggap bekerja secara administrasi adalah menyelesaikan pelayanan dan masalah masyarakat; berkirim surat, rapat, melakukan perjalanan adalah pekerjaan pokok. Kenyataan seperti itu oleh KPK (2018) dalam evaluasi pelaksanaan GNPSDA telah dinyatakan bahwa indikator serapan anggaran menjadi penyebab terhapusnya perbaikan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Sebab, kenyataan yang disalah-benarkan hanyalah apa yang tertuang di atas kertas semata. Rekomendasi izin oleh Gubernur atau Bupati, misalnya, tidak ada hubungannya dengan besar/kecilnya potensi konflik pemanfaatan hutan/lahan di lokasi izin itu apabila izin itu dijalankan. Ketiga, penyebab hal pertama dan kedua tersebut di atas yaitu terjadinya korupsi perizinan. Apapun dasar hukum yang digunakan—sepanjang terdapat konflik kepentingan dan ketertutupan informasi terjaga dengan baik—korupsi perizinan dapat membatalkan semua norma dan nilai-nilai dalam birokrasi.

Dengan kedalaman persoalan perizinan seperti itu, membatalkan atau mengubah pasal-pasal UU dan menjadikannya UU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) masih cukup membingungkan, masalah apa sesungguhnya yang akan dipecahkan. Sejauh yang dapat diketahui dari media sosial dan hubungan-hubungan personal, pembuatan UU itu didasarkan pada asumsi bahwa lambat dan mahalnya proses perizinan disebabkan oleh pasal-pasal UU Sektoral yang menghambat. Dikabarkan bahwa 72 UU yang akan diubah atau dihapus pasal-pasalnya agar perizinan dapat dipercepat dan sumberdaya alam segera dapat dimanfaatkan melalui investasi-investasi baru. Singkatnya, RUU CILAKA adalah cara cepat dan karpet merah dan menghilangkan sumbatan leher botol (debottlenecking) untuk mempermudah investasi besar hadir.

Di lapangan, semua investasi berbasis tanah/kawasan hutan, minerba dan sumberdaya alam lainnya, sesungguhnya berkontestasi satu dengan yang lain. Benar bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi, tetapi di balik “tata ruang fisik” yang seharusnya menjadi penentu lokasi-lokasi izin faktanya dapat dinegosiasikan. KPK dalam studinya pada 2016 menemukan jutaan hektar kebun sawit bukan hanya di dalam kawasan hutan tetapi juga di lokasi izin-izin lain. Hal demikian itu dikonfirmasi oleh hasil Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (TPKSP). Pada saat PTKSP presentasi di KPK tahun lalu ditampilkan besarnya tumpang tindih perizinan di semua pulau-pulau besar di Indonesia, antara 30-40 persen dengan luas wilayah. Hal itu jelas-jelas bukan hanya menjadi hambatan investasi, tetapi juga konflik maupun kriminalisasi masyarakat adat dan lokal di lokasi-lokasi itu.

Namun demikian, sejauh yang dapat diketahui dari media, 11 kluster dalam Omnibus Law—yang mana semua Kementerian/Lembaga harus menyesuaikan isi UU yang menjadi acuan pokok tugasnya, tidak memasukkan persoalan-persoalan pokok di lapangan yang menghambat investasi maupun dampak negatif investasi terhadap peningkatan ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam. Ada ide atas perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan bahwa dalam pengukuhan kawasan hutan, tahapan penunjukan dan tata batas dihilangkan dan diganti dengan batas virtual dari peta digital. Dalam usulan perubahan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pembatasan pelibatan masyarakat, hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran perizinan, mekanisme penilaian AMDAL ataupun uji kelaikan oleh suatu komisi yang dibentuk pemerintah akan diubah menjadi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pelaku usaha. Selain itu, ijin lingkungan juga akan dihilangkan.

Itu berarti hanya pemegang izin dan Pemerintah/Pemda yang akan memahami seluk-beluk pelaksanaan investasi dengan segala kondisi dan dampaknya, sedangkan masyarakat awam sengaja dihapus “hak untuk tahu” yang melekat pada mereka sesuai UUD 1945. Hal demikian itu juga terjadi pada pembentukan UU pada periode sebelumnya. Padahal sudah diketahui bahwa apabila masyarakat luas tidak diberdayakan untuk dapat menuntut penegakkan hak-haknya, mereka dengan mudah dieksploitasi oleh mereka yang memiliki akses pada kekuasaan. Atas dasar semua itu, kami yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Masyarakat luas berhak tahu dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal penting yang terjadi di republik ini apalagi terkait dengan kepentingan rakyat. Begitu juga dengan proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law CILAKA harus transparan dan disosialisasikan sedini

mungkin ke masyarakat luas terkait dengan dasar-dasar filosofis maupun sosiologis bagaimana UU itu disusun untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait (Pasal 28F UUD 1945 dan Azas Keterbukaan, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011).

2. Oleh karena RUU tersebut adalah inisiasi dari Kemenko Perekonomian, tim task force selain melibatkan unsur pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama dari unsur masyarakat sipil agar kemanfaatan RUU tersebut tidak hanya menjadi

sekedar kepentingan elit pemerintah.

3. Untuk itu, pembahasan RUU Omnibus Law CILAKA harus dilakukan dengan penuh kehatihatian dan partisipatif, ada proses public hearing serta tidak tergesa-gesa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing. RUU tersebut harus selaras dengan tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

4. MENOLAK KERAS jika RUU Omnibus Law CILAKA didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumberdaya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor yang tentunya agenda tersebut mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Sila KelimaPancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

28 Januari 2020,

Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

Turut mendukung conferensi press:

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PP Nasyiatul Aisyiyah, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), TUK Indonesia, KONTRAS, Pusat Studi Agraria IPB (PSA-IPB), Sajogyo Institute (SAINS), Lokataru Foundation, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forum Rektor Indonesia, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Indonesian Centre for Environment Law (ICELL), Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI).